Carla Bosch родилась 14 января 1976 года в Претории, Южная Африка. Отец Карлы, наверное, чувствовал, что у его дочери есть художественные способности, так как организовал для нее занятия по изобразительному искусству, когда ей было еще пять лет. Сейчас Карла говорит, что именно отец в свое время привил ей чувство красоты: «Когда мы путешествовали, он находил время, чтобы показать нам, как красивый свет упал на гору или как солнце пробивалось сквозь облака. Он часто брал нас в галереи, чтобы мы могли полюбоваться красотой искусства. По сути своей он был художником, но как фармацевт на полную ставку мог творить только в свободное время или в отпуске. Он всегда поощрял меня жить своей мечтой, и теперь, когда он вышел на пенсию, он также может практиковать свою любовь к искусству.

Вера в то, что жизнь по своей сути красива, была привита мне задолго до того, как я взяла кисть в профессиональном качестве. Я искренне верю, что жизнь прекрасна. Я говорю, что она прекрасна не только в моменты безмятежного отсутствия трудностей, но что мы можем найти невероятную красоту даже в разгар нашей величайшей борьбы.

Отец знакомил меня и мою сестру с миром изобразительного искусства с самого раннего возраста. К тому времени, как я окончила колледж, у меня был довольно большой опыт живописи и я была знакома с несколькими известными профессиональными художниками, которым удалось построить значительную художественную карьеру. Я посетила одну из персональных выставок этих художников и сразу поняла, что это то, что я хочу заниматься. Однако я поняла, что мне придется стать финансово успешной, чтобы построить устойчивую карьеру, а этого чрезвычайно трудно достичь в профессии художника. Я хорошо знала об этих трудностях, но в сердце уже все было решено. Помню, как я делилась этой мечтой с несколькими друзьями и просила их молиться со мной о моих начинаниях. Остальное, как говорится, это — история.”

Карла Бош изучала дизайн интерьера в Технологическом университете Претории, но в итоге выбрала живопись в качестве своей карьеры.

«Сначала мне пришлось рисовать то, что было востребовано, чтобы зарабатывать на жизнь. Быть художником всегда звучит романтично для сторонних людей, но это может быть физически и эмоционально тяжело, занимает много внимания и сил. Со стороны это незаметно.

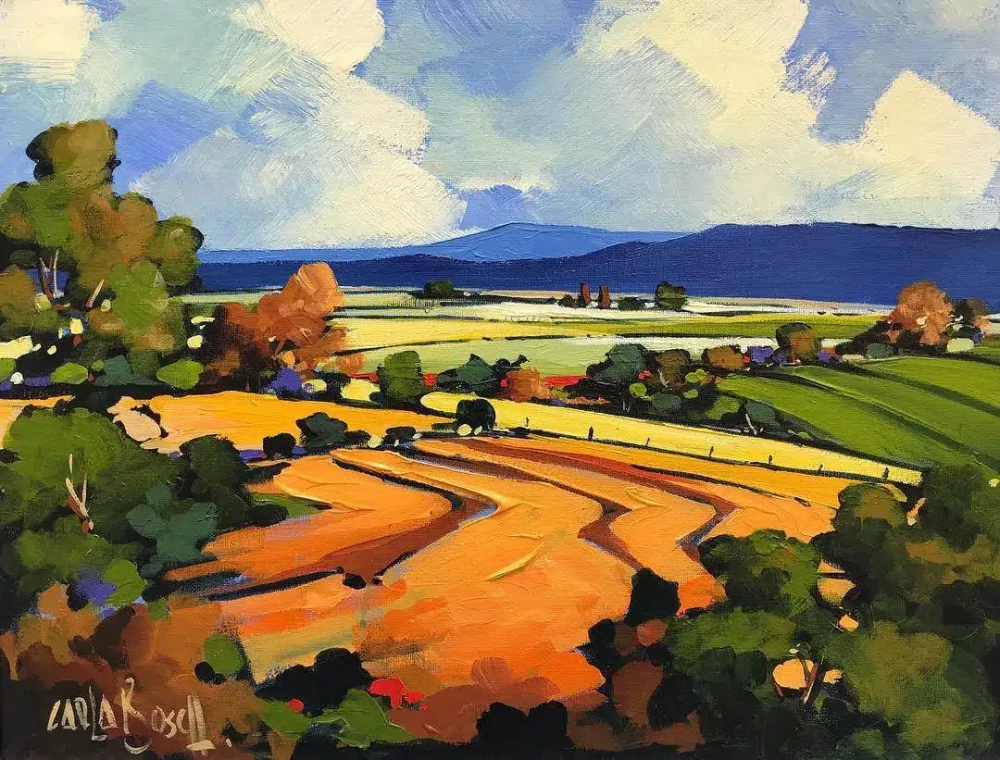

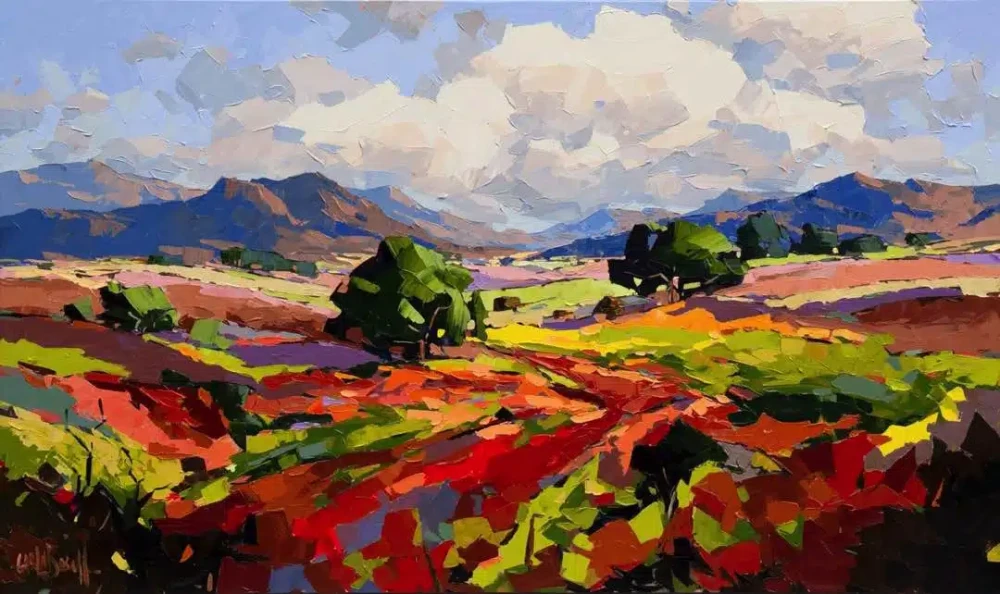

Со временем у меня развилась любовь к мастихиновой технике, и потребовалось много часов практики, чтобы усовершенствовать мастерство. В итоге тяжелая работа окупилась, так как картины оказались очень популярны среди коллекционеров.”

Поступил запрос от хорошо известных художественных галерей, большинство из которых являются ее преданными сторонниками и по сей день, проводят ее персональные выставки.

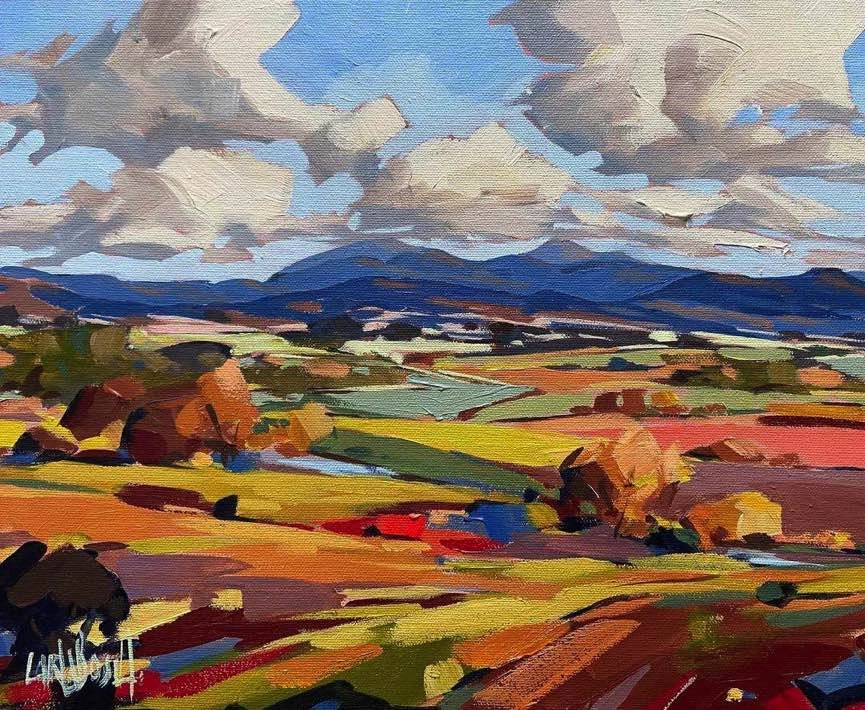

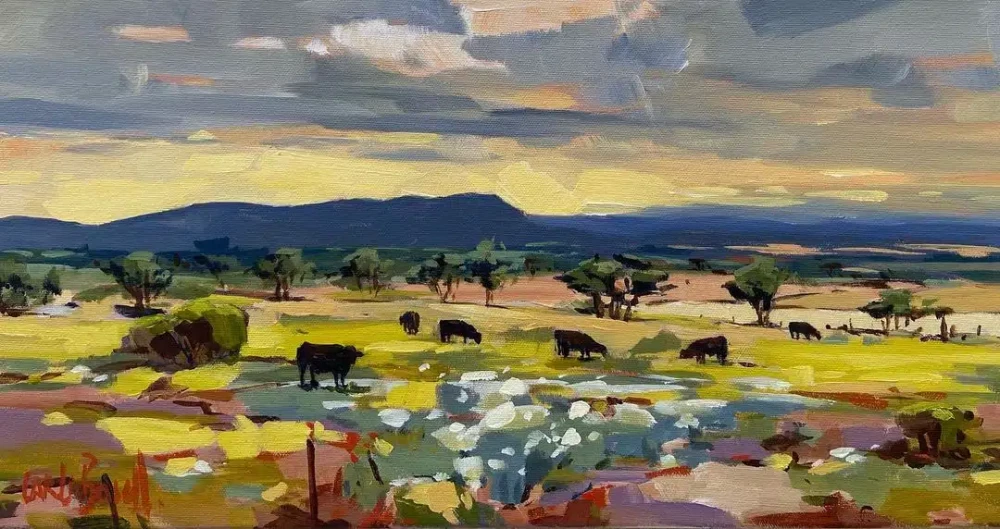

В 2015, после 37 лет жизни в Южной Африке, Карла Бош переехала с мужем и детьми в США. «По всей территории США проводятся соревнования по пленэрной живописи, и, как правило, в течение одной недели вы должны выбрать сцену из ближайших окрестностей и нарисовать ее на виду. Пленэрная живопись может быть очень сложной. Мне пришлось иметь дело с чем угодно, от морозов, дождя, ветра, чрезвычайно жаркой погоды, изменения условий освещения, до иногда сумасшедших людей. Но мне нравится это внешнее давление, оно позволило мне открыть глаза на новый мир». На пленэрах Карла была в своей стихии, что давало идеальную возможность исследовать свою новую родную страну. Именно развитую культуру пленэрной живописи она отмечает в США, что выступало большим контрастом относительно довольно опасных пленэрных зарисовок, особенно в одиночестве, в ее родной стране.

«В Южной Африке мне приходилось гораздо больше работать в студии. Но в этом было и преимущество — это заставляло меня работать по памяти и черпать из своих эмоций при создании картин. Этот процесс позволил мне быть немного смелее с моим подходом, и я научилась создавать пейзажные картины без прямых ссылок”.

О вдохновении и своем стиле

«Как я уже много раз упоминала, я искренне верю, что жизнь прекрасна и поэтому легко находить вдохновение в повседневной жизни, и особенно в природе. Как бы я ни любила Гранд-Каньоны, Столовые горы и швейцарские Альпы, мне нравится находить вдохновение в поле, которое я, возможно, уже проходила миллион раз раньше, но в иной день солнце даёт новое освещение, облака могут иметь фиолетовый цвет, или, может быть, есть полевые цветы, которые вчера были бутонами, а завтра увянут. Это неожиданные сцены. Я делаю так много фотографий этой красоты вокруг себя, что мой телефон не может вместить все это. Подумайте на мгновение о том, как вы воспринимаете природу вокруг. Когда вы видите красивый пейзаж, воспринимаете ли вы его только глазами?

Я так не думаю. Восприятие происходит не чисто визуально. Вокруг не просто камни, деревья и цветы. Как насчет запаха, прикосновения, звуков, истории и личного опыта, работающих вместе, создающих эмоции, которые производят на вас впечатление? В конечном счете, вы видите пейзаж не только глазами. Я стараюсь донести этот контекст через свой смелый импрессионистический стиль. Моя цель — привести вас в этот опыт, я хочу, чтобы вы почувствовали эмоции прекрасного пейзажа, ощутили праздник красоты жизни”.

«Люди спрашивают, как я создаю такие яркие работы. Дело в смелом применении чистых цветов. Для этого нужно точно знать, где вы хотите нанести краску, а не перегружать картину после того, как вы нанесли краску на холст. Кроме того, я считаю, что в конечном итоге на холсте проявляется сердце. Я благословлена очень позитивным мировоззрением, и я искренне верю, что жизнь прекрасна. Этот взгляд на жизнь помогает мне создать так, как я это делаю”.